こんにちは。Web3に興味があって、AIをもっと使いこなしたい中高年を応援するWeb3とAIマニアじいじのko_sanです。

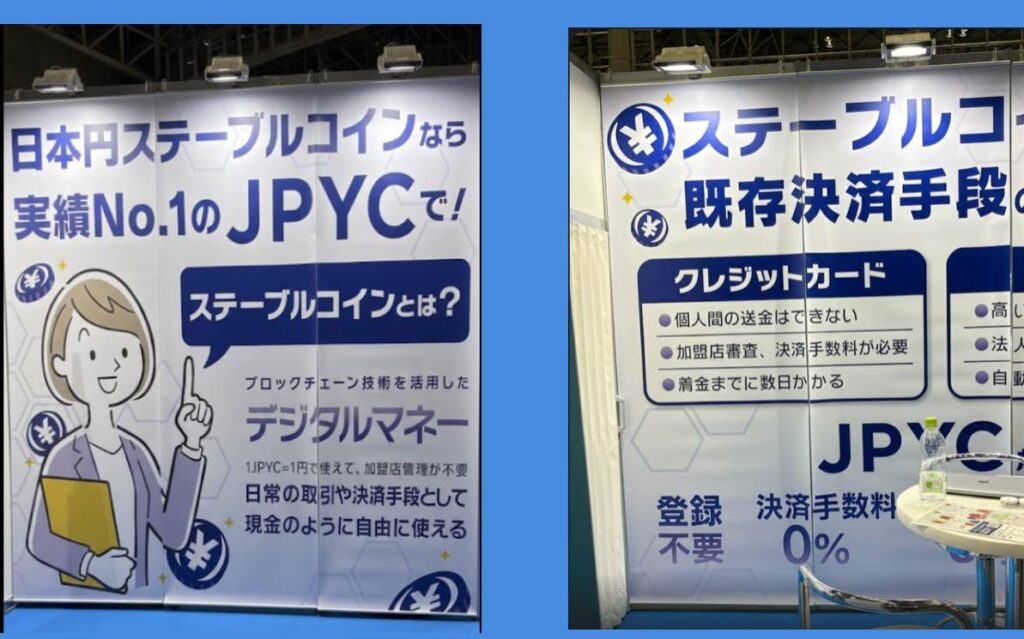

最近ニュースで『ステーブルコイン』って言葉をよく聞くんだけど、あれって一体何なの?なんだか難しそうで全然わからなくて…。

そんな疑問にお答えします。簡単に言うと、価格が安定するように設計された暗号資産のことだよ。ビットコインみたいに価格が大きく変動しないから、『安定(stable)』コインって呼ばれているんだ。

へえ、便利そう!でも、それって海外の話でしょ?日本だと使えるステーブルコインってあるのかな?

実は日本にもあるんだ。それが今回紹介する『JPYC(ジェイピーワイシー)』。日本初の、円と価値が連動するステーブルコインなんだ。

今回の記事では、この『JPYC』が具体的にどういうものか、そしてどんな風に使えるのか、初心者にも分かりやすく解説していくよ。

そもそもステーブルコインとは?

ステーブルコインは、価格の安定性を目指して設計された暗号資産(仮想通貨)の一種です。一般的な暗号資産が激しい価格変動を伴うのに対し、ステーブルコインは米ドルや日本円といった法定通貨、あるいは金などの特定の資産に価値を連動(ペッグ)させることで、その価格を安定させています。

この特性により、ステーブルコインは決済手段としての実用性を高め、暗号資産市場のボラティリティが高い時期には資産の一時的な退避先としても利用されます。ブロックチェーン上での迅速かつ低コストな送金や、DeFi(分散型金融)サービスでの活用が進められています。

その仕組みによって、主に3つのタイプに分けられます。最も一般的なのは、米ドルや日本円などの法定通貨を裏付け資産とし、発行元が同額の準備金を保有することで1対1の価値交換を保証する「法定通貨担保型」です(例:テザー(USDT)、USDコイン(USDC))。

次に、ビットコインなどの他の暗号資産を担保とする「仮想通貨担保型」があり、担保となる暗号資産の価格変動リスクに備え、担保の過剰保有で安定性を保つ工夫がされます(例:DAI)。

最後に、特定の担保を持たずアルゴリズムで需給を調整する「アルゴリズム型」がありますが、過去には米ドルへのペッグが外れて暴落した事例もあり、安定性には注意が必要です。

日本では2023年の改正資金決済法により、ステーブルコインは「電子決済手段」として法的に位置づけられ、発行者には厳格な規制が適用されることで、安全な利用環境の整備が進められています。これにより、企業や個人のブロックチェーン技術を活用した経済活動がさらに広がるものと期待されています。

日本初のステーブルコイン「JPYC」とは?その全貌を徹底解説

デジタル経済の波が押し寄せる現代において、私たちが日々利用する「お金」の形も進化を遂げています。その最先端をいくのが、ブロックチェーン技術を活用した「ステーブルコイン」です。

特に日本において、その先駆者として注目を集めているのが「JPYC(ジェイピーワイシー)」。日本初の日本円建てステーブルコインとして、その動向は多くの関心を集めています。

本記事では、このJPYCが一体どのようなものなのか、その基本概念から法的位置づけ、そして私たちの生活やビジネスにもたらす可能性まで、深く掘り下げて解説していきます。

JPYCの基本概念:日本円に連動する安定したデジタル通貨

JPYCの最も重要な特徴は、その名の通り「日本円に連動する」点にあります。一般的に、ビットコインやイーサリアムといった暗号資産(仮想通貨)は、価格の変動が大きく、決済手段として利用するには不安定な側面がありました。しかし、JPYCは、その価値を常に1 JPYC = 1円に固定することを目指して設計されています。

これは、従来の暗号資産とは一線を画すもので、価格変動リスクが極めて低い安定したデジタル通貨として機能します。

この「安定した価値」こそが、JPYCがWeb3時代の新たな金融インフラとして期待される理由であり、デジタル空間での安心安全な取引を可能にする基盤となるのです。

発行主体と目的:JPYC株式会社が目指すもの

JPYCは、東京に拠点を置く「JPYC株式会社」によって発行されています。同社が掲げるミッションは、日本初の日本円建てステーブルコインとして、ブロックチェーン上で安定した価値を持つデジタルマネーを提供することです。

従来の金融システムでは、国際送金には時間とコストがかかり、また、特定の決済システムに依存するなどの課題がありました。JPYC株式会社は、ブロックチェーンの透明性と効率性を活用することで、これらの課題を解決し、よりスムーズで低コストな資金移動を実現することを目指しています。

同社は、単にデジタル通貨を発行するだけでなく、その普及を通じて、Web3(分散型ウェブ)エコシステムの発展に貢献し、日本のデジタル経済を牽引する存在となることを目標としています。

法的位置づけ:「電子決済手段」としての新たなスタート

JPYCの歴史において、2025年8月18日は極めて重要な日となりました。この日、JPYC株式会社は資金決済法に基づく「資金移動業者」の登録を完了し、国内で初めて、日本円と1対1で連動する「電子決済手段(ステーブルコイン)」を発行可能な事業者となったのです。

この登録により、JPYCは法的に整備された「電子決済手段」として明確に位置づけられました。これは、一般的な暗号資産が金融商品取引法や資金決済法の「暗号資産」として扱われるのとは異なり、より厳格な規制のもとで運用されることを意味します。この法的位置づけは、JPYCが信頼性の高い金融インフラとして社会に受け入れられるための強固な基盤となります。

旧「JPYCプリペイド」との違いと変遷

JPYCの進化を理解する上で、過去に発行されていた「JPYCプリペイド」との違いを知ることは重要です。2021年に発行が開始されたJPYCプリペイドは、法的には「前払式支払手段」として分類されていました。このプリペイド版では、発行者から直接日本円に償還することはできませんでした。

しかし、2025年8月18日以降の新たなJPYCは、改正資金決済法に基づき「電子決済手段」として位置づけられ、ユーザーは同額の日本円に償還することが可能となりました。これは大きな変更点であり、JPYCの利便性と信頼性を飛躍的に向上させるものです。

JPYCプリペイドの新規発行は2025年5月30日に終了し、現在は電子決済手段としての新しいJPYCへの移行が進められています。この変遷は、日本のステーブルコイン市場が法的な枠組みの中で成熟しつつあることを示しています。

信頼の基盤:裏付け資産と保全の仕組み

JPYCの安定性は、その強固な裏付け資産と保全の仕組みによって支えられています。新たなJPYCは、日本円の預貯金および国債によって、その発行額の101%超が保全されています。つまり、万が一の事態が発生した場合でも、ユーザーの資産が保護される体制が整えられています。

準備金の配分としては、当初、準備金の80%を国債に、20%を預貯金に割り当てる計画が立てられています。将来的には、より長期の国債にシフトする可能性も示唆されています。

また、ステーブルコイン発行後1週間以内に最大発行額の101%以上の準備金を預託することが義務付けられており、迅速かつ厳格な管理体制が確立されています。

このような厳格な保全の仕組みは、ユーザーが安心してJPYCを利用するための信頼の基盤となり、デジタル通貨に対する懸念を払拭する上で不可欠な要素です。

対応ブロックチェーン:複数のパブリックチェーンで展開

JPYCは、特定のブロックチェーンに限定されず、複数のパブリックブロックチェーン上で発行される予定です。当初、Ethereum(イーサリアム)、Avalanche(アバランチ)、Polygon(ポリゴン)の主要な3つのブロックチェーンに対応します。

これにより、多様なWeb3サービスとの連携が可能となり、ユーザーは自身の利用環境に合わせてJPYCを選択することができます。

また、JPYC株式会社は、JPYCの発行、償還、送金を一元的に管理するための新プラットフォーム「JPYC EX」を、登録後数週間以内にローンチする計画です。

このプラットフォームは、仲介者を介さずに効率的な資金移動を可能にし、より多くのユーザーがJPYCにアクセスしやすい環境を提供することを目指しています。

JPYCがもたらすメリット:安定性、効率性、そして革新性

日本円に連動するデジタル通貨として、JPYCは単なる新しい決済手段に留まらず、私たちの金融体験に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。その主なメリットを見ていきましょう。

価格変動リスクのない「安定した価値」

JPYCの最大の利点は、その価格安定性にあります。日本円に1:1で連動するため、ビットコインやイーサリアムのような暗号資産が抱える急激な価格変動リスクが排除されます。そのため、為替リスクを心配することなく、デジタル空間での決済手段として高い信頼性を持って利用することができます。

日本国内のユーザーにとっては、ドル建てステーブルコインを利用する際に生じる為替変動の影響を受けることなく、安心してデジタル資産を保有・利用できる点が大きなメリットです。

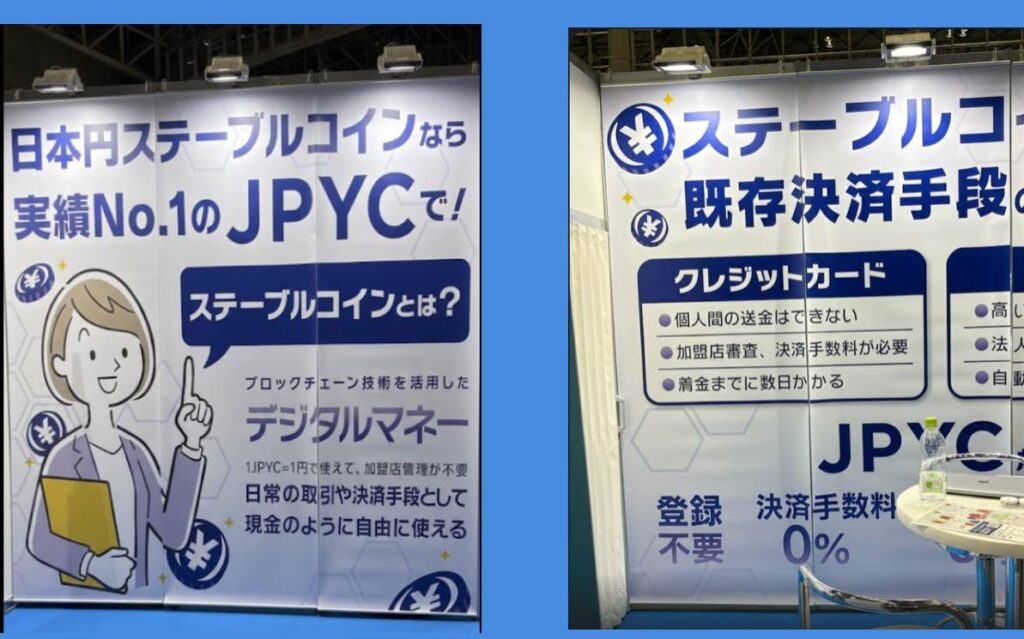

低コスト・高速な資金移動の実現

従来の銀行送金では、特に国際送金において、高い手数料と長い時間がかかることが課題でした。JPYCはブロックチェーン技術を活用することで、これらの課題を解決します。仲介者を介さずに直接資金を移動できるため、低コストかつ高速な資金移動が実現可能になります。

そのため、個人間の送金はもちろんのこと、企業のサプライチェーンにおける決済や、国際貿易における決済など、様々なシーンで効率的な資金移転が期待されます。

Web3時代の決済・送金インフラとしての可能性

JPYCは、分散型金融(DeFi)やNFTといったWeb3サービスとの親和性が非常に高いことも特徴です。ステーブルコインであるため、これらの分散型アプリケーションにおいて、価格変動を気にすることなく安定した価値の交換手段として利用できます。

例えば、DeFiプロトコルでのレンディングや流動性提供、NFTマーケットプレイスでの購入など、幅広いユースケースでJPYCが活用されることで、日本のWeb3エコシステムのさらなる発展が期待されます。

プログラマビリティによる新たな金融体験

ブロックチェーン上で発行されるJPYCは、「プログラマビリティ」という特性を持っています。これは、スマートコントラクト(契約の自動実行プログラム)と組み合わせることで、自動支払い、条件付きの資金移動、AIとの統合など、これまでにない新たな金融体験を生み出す可能性を秘めていることを意味します。

例えば、特定の条件が満たされた場合に自動で支払いが実行される仕組みや、AIが市場データに基づいて最適な資金配分を自動で行うようなアプリケーションなど、その応用範囲は無限大です。これにより、より効率的で柔軟な金融サービスの開発が期待されます。

JPYCの幅広い活用シーン:私たちの生活とビジネスをどう変えるか

JPYCは、その安定性と利便性から、多岐にわたる活用シーンで私たちの生活やビジネスに変革をもたらすと期待されています。

Web3サービス(NFT・DeFi)での決済

JPYCの主要な活用シーンの一つは、分散型金融(DeFi)エコシステムやNFTマーケットプレイスにおける決済です。

価格が安定しているため、NFTの購入やDeFiプロトコルでの資産運用において、価格変動によるリスクを気にすることなく、より安心して利用できます。これにより、日本のWeb3市場における取引の活性化が期待されます。

日常の買い物から給与支払いまで

将来的にJPYCは、より私たちの生活に密着した多様な決済用途での活用が期待されています。例えば、日常の買い物での支払い、個人間の送金や割り勘、さらには企業の給与支払いなど、広範囲での利用が想定されています。

コンビニエンスストアでのバーコード決済実証実験も行われており、将来的にはPOSシステムとの連携を通じて、さらに広範な流通網での利用が見込まれます。

海外送金、貿易決済における効率化

国際的な資金移動は、現在でも多くの時間とコストを要する課題の一つです。JPYCは、国境を越えた円滑な資金移動を可能にし、海外送金や貿易決済の効率化に貢献します。

日本の企業が海外の取引先との間で円建ての決済を行う際に、迅速かつ低コストでJPYCを利用できるようになることで、ビジネスのスピードアップが期待されます。

将来的なPOSシステム連携とAI統合

JPYCは、コンビニエンスストアでのバーコード決済事例のように、すでに具体的な活用への動きを見せています。将来的には、さらに広範なPOSシステムとの連携が進み、実店舗でのキャッシュレス決済手段の一つとして普及する可能性があります。

また、上述したプログラマビリティの特性を活かし、AIとの統合を通じて、よりパーソナライズされた金融サービスや自動化された財務管理の実現も視野に入れています。

ユーザーを保護する仕組み:規制と安全対策

JPYCが社会に広く受け入れられるためには、ユーザー保護の仕組みが不可欠です。JPYC株式会社は、日本の厳しい法規制に準拠し、様々な安全対策を講じています。

資金決済法に基づく厳格なガバナンス

JPYCは、2025年8月18日に資金決済法に基づく「資金移動業者」として登録されており、日本の法律に準拠した厳格なガバナンス体制のもとで運営されています。

これは、利用者の資産保護や不正利用の防止に関する高い基準を満たしていることを意味し、安心して利用できる環境を提供します。

KYC(本人確認)と不正取引の監視

セキュリティ強化と利用者の保護のため、JPYCの利用にはKYC(Know Your Customer:本人確認)手続きが義務付けられます。

このことから、匿名性を悪用した不正取引やマネーロンダリング(資金洗浄)のリスクを低減します。また、取引の継続的な監視を通じて、疑わしい活動を早期に発見し、適切に対処する体制が構築されています。

流動性リスクへの対応と101%保全の徹底

ステーブルコインは、その裏付け資産の流動性が確保されていることが重要です。JPYCは、流動性リスクに対応するため、発行後の迅速な準備金預託義務を負っています。

具体的には、ステーブルコインの発行後1週間以内に最大発行額の101%以上の準備金を預託し、3営業日以内にこのプロセスを完了することが求められています。

この徹底した保全の仕組みにより、ユーザーはいつでもJPYCを日本円に償還できる信頼性が保証されています。

日本市場におけるJPYCの展望とパートナーシップ

JPYCは、単なる一つのデジタル通貨に留まらず、日本におけるデジタル経済の未来を形作る重要なプレイヤーとなることを目指しています。

流通額1兆円を目指す壮大な目標

JPYC株式会社は、3年以内にJPYCの流通額を1兆円にまで拡大するという壮大な目標を掲げています。1兆円規模のJPYCが流通した場合、国債の運用益などから年間約50億円の粗利益を見込んでおり、強固な収益基盤の構築を目指しています。

円建てステーブルコイン市場は、今後5年以内に40兆円から83兆円規模にまで拡大する可能性が指摘されており、JPYCはこの巨大な市場においてリーダーシップを確立することを目指しています。

主要金融機関やWeb3企業との連携

JPYCの成長戦略において、パートナーシップは不可欠な要素です。すでに、三菱UFJ信託銀行や北國銀行といった主要金融機関との協業を進めており、日本の伝統金融とWeb3技術の融合を推進しています。

また、米ドルステーブルコインUSDCの発行元であるCircleからの出資も受けており、グローバルな視点での連携も強化しています。

さらに、分散型エスクロープラットフォーム「MIRAI-X」との統合も検討されており、2028年までにDeFiエスクローへのJPYC追加を目指すなど、Web3エコシステム内での存在感を高める計画が進んでいます。

このような多岐にわたるパートナーシップは、JPYCの信頼性と普及を加速させる強力な原動力となるでしょう。

まとめ:JPYCが描く日本のデジタル経済の未来

本記事では、日本初の日本円建てステーブルコイン「JPYC」について、その基本概念からメリット、活用シーン、そして将来的な展望までを詳しく解説しました。

JPYCは、日本円に連動した安定した価値、低コスト・高速な資金移動、Web3サービスとの高い親和性、そしてプログラマビリティによる新たな金融体験といった多角的なメリットを提供します。

また、日本の資金決済法に基づく厳格な規制と、101%超の裏付け資産保全による強固な信頼基盤によって、ユーザーは安心して利用できるデジタル通貨として設計されています。

「1兆円」という流通目標を掲げ、主要金融機関やWeb3企業との連携を深めるJPYCは、日本のデジタル通貨市場においてリーダーシップを確立し、私たちの生活やビジネスに大きな影響を与える存在となることが期待されます。JPYCが描く日本のデジタル経済の未来に、今後も注目していきましょう。